Воскресный рассказ: П. А. КРУШЕВАН о Бессарабии 1895 года

Павел Александрович Крушеван родился 15 января 1860 года, в селе Гиндешты, Сорокского уезда, журналист, прозаик, публицист праворадикального толка.

Крушеван был издателем и редактором первой в Бессарабии местной газеты, которая распространялась во всей губернии и за ее пределами. Он был одним из первых участников «Русского собрания», выступил в Бессарабии организатором отдела Союза русского народа, а также целого ряда благотворительных, культурных, спортивных обществ. Одна самых ярких и противоречивых фигур общественной жизни Бессарабии.

Глава XXXV. из книги „Что такое Россия? Путевые заметки”

В Бессарабии.—Переправа.—Приднестровские и припрутские молдаване.—Костюмы, язык и обычаи.—Обстановка жизни и чистоплотность молдаван.—Casa mare.—Характер молдаван и их миролюбие.—Бессарабские помещики и „чумазые”.—„Джёк“, „Хора” и другие народные танцы.—Посиделки.—Попутные картинки.—Сороки.—Вид города. — Пеллагра.

18-е сентября

Еду на несколько дней в Бессарабию.

Дорога извивается вдоль берега Днестра, у подножия обступивших его гор. К северу от м. Каменки на правом берегу выступает из зелени садов и виноградников с. Нападова с красивой барской усадьбой, дальше—с. Вертюжаны, над ним, у крутого обрыва—еврейская колония, выстроившаяся точно две роты тесными рядами домиков. Колония имеет совсем обнаженный вид; вершина горы голая; ни садика, ни деревца. А ниже, в расстоянии какой-нибудь версты, у подошвы отвесных гор раскинулось живописное монастырское имение Залучаны. На холме хорошенькая церковь с зеленой крышей; ниже нее из зелени выглядывают веселые белые домики, крытые то камышом или снопами соломы, то гонтой. Постройки изредка глинобитные и валькованные, чаще каменные; по типу очень напоминают малоросийские дома. В средине фасада—двери, по бокам—по два окна; под ними вдоль всего дома тянется заваленка или «пристба», как и в Малороссии. Окна и двери обведены голубыми или зелеными полосами в крапинках и лапках. На некоторых—замысловатые узоры. Колонки, иногда резные, тоже выкрашены синей краской с цветными полосами. Пред домом двор, за домом сад. Хозяйственные постройки все низкие, кроме «коша» или «сусуяка», круглой, плетеной из хвороста, корзины, в которой хранится кукуруза. При дворе или в особых оградах за селом—ток со стожками сена, пшеницы и кукурузы. В садах — черешни, вишни, сливы, яблоки, груши и виноград. Впрочем, большая часть виноградников стелется по склону гор.

В Залучанах—переправа. Мой кучер, молдаванин, сложив руки рупором, кричит, требуя паром. Его подают нам с бессарабского берега. Два высоких смуглых молдаванина, оба в белых полотняных рубахах и штанах, один в соломенной, а другой в черной поярковой шляпе, опускают в воду длинные шесты и наваливаются на них. Паром медленно скользит вверх по течению.

Молдаване здоровые, мускулистые. В распахнувшиеся рубахи выглядывает выпуклая загорелая грудь. Лица покойны и сосредоточенны. Черные глаза смотрят умно и немного лениво. Есть что-то у молдаванина, напоминающее физиономию малоросса; но если присмотреться к нему внимательней, в лице его можно уловить какие-то особенные, тонкие формы и черты, выдающие породу и старую расу. В северной Бессарабии и по Днестру чистый молдавский тип встречается реже. Здесь он уже сливается со славянским типом. На севере, рядом с молдавскими селами, идут в пересыпку и малорусские; по границе с Австрией есть и русины. Днестровские молдаване перемешались с подольскими малороссами. Зимой, когда река замерзает, между подольским и бессарабским берегами устанавливается самый полный марьяжный альянс. Молдаване берут себе жен из Подольской губернии, подоляне женятся на молдаванках. Благодаря этому, в некоторых молдавских селах уже есть малорусский элемент, а в малорусских—молдавский. Зато по Пруту и в придунайской Бессарабии молдаване сохранились во всей их типичности. Между ними то и дело попадаются характерные физиономии дако-романского резца, напоминающие античные изваяния эпохи Траяна. Тонко очерченный энергичный профиль, открытый лоб, прямой или орлиный, римский нос, вьющиеся черные волосы, черные глаза, красиво закинутая голова—все это так и вызывает в воображении какую-нибудь фигуру из римского форума. У припрутских молдаванок тоже еще сохранился романский тип, то напоминающий черноглазую итальянку, то строгие черты римской матроны. На Пруте молдаване еще носят широкие шаровары, в роде запорожских, со множеством складок; они большей частью темного цвета и заложены в сапоги. Короткая куртка, «минтян», чаще всего синяя, плотно охватывает стан, перетянутый широким красным поясом. На голове, иногда и летом, черная баранья шапка. Молдаванки одеты в вышитые, а то и просто ковровые домотканные юбки, сорочки, украшенные множеством бус, и яркие платки; у старух они белые, иногда из шелка—сырца. По Днестру костюм этот вышел из моды. Мужчины уже завели сюртуки и свою «манту» перешили на манер свитки. Женщины тоже переняли кое-что от малороссиянок, а остальное довершила ситцевая цивилизащя морозовских и цинделевских мануфактур.

Молдавский язык, несмотря на множество славянских слов и отчасти турецких, несомненно, составляет характерную ветвь романских наречий. Филологи находят в нем, наряду с древнелатинскими словами, и этрусские, которые давно исчезли даже в литературном латинском языке. В народной жизни сохранилось очень много обычаев, точно выхваченных из быта древнего Рима. Некоторые обряды носят в себе следы языческого миpa. Молдаване еще до сих пор похищают сабинянок: и даже на тех свадьбах, где брак заключается с обоюдного согласия родителей, непременно разыгрывается сцена похищения невесты. Еще лучше свадебный обед, massa marе, где все гости обязательно дарят молодых рублем, что дает возможность окупить расходы по свадьбе. Есть и обычай, напоминающий несколько римские сатурналии и вакханалии,—это торжество женщин на второй день после свадьбы, торжество по случаю присоединение новобрачной к их сонму. Оно сопровождается обыкновенно песнями, выпивкой и пляской. Кто побывал в Италии, особенно в глубине страны, в глухой провинции, тот всегда наблюдал у молдаван очень много общего даже с современным итальянским народом. Те же обычаи, та же почти пища, в которой главную роль играет там полента, здесь—мамалыга; те же земледельческие орудия, те же возы и арбы, запряженные волами, те же ковры, узоры которых, совсем каким-то непонятным образом, передаваясь из поколения в поколение, перелетели с берегов Тибра на берега Дуная и Днестра. Мне показывали несколько лет тому назад ковры, купленные в Кампании, рисунки которых и по цветам, и по размерам совершенно соответствовали рисункам молдавских ковров. Но еще лучше с народными легендами и преданиями, который сохранились до сих пор, как какое-то дуновение фантазии давно исчезнувшего миpa, с его простотой и часто младенческой наивностью. Мне не раз приходилось слышать народные сказки и анекдоты, фабула которых, до мельчайших деталей, походит на разсказы Боккачио. Есть и «Гриз-леди», и «Le trou de diable», и другие темы, которые Боккачио, как известно, черпал из народных сказок, придавая им окраску на современные злобы дня и выводя в них портреты своих современников.

У молдаванина есть поэтическая и художественная жилка. Даже в степях, где природа бедна художественными темами, он пытается прикрасить жизнь хоть внутренней обстановкой. Есть села, в которых, несмотря на благодатный климат и плодородную почву, нигде не видать ни деревца. Вокруг, насколько хватит глаз, до самого горизонта,—сплошная волнистая степь, без признака леса или сада. Это еще во времена владычества турок, когда Молдавия переживала мрачные кровавые страницы, полный всех ужасов татарского ига, молдаванин, часто сомневавшийся и в завтрашнем дне, и в своем праве на клочок земли, потерял любовь к насаждениям, которые, особенно при засухах, стоили громадных жертв. Он обзаводился садами вблизи лесов и в тех местах, где природа сама помогала ему в этом, без затраты особенного труда, плоды которого мог бы разрушить по прихоти турок.

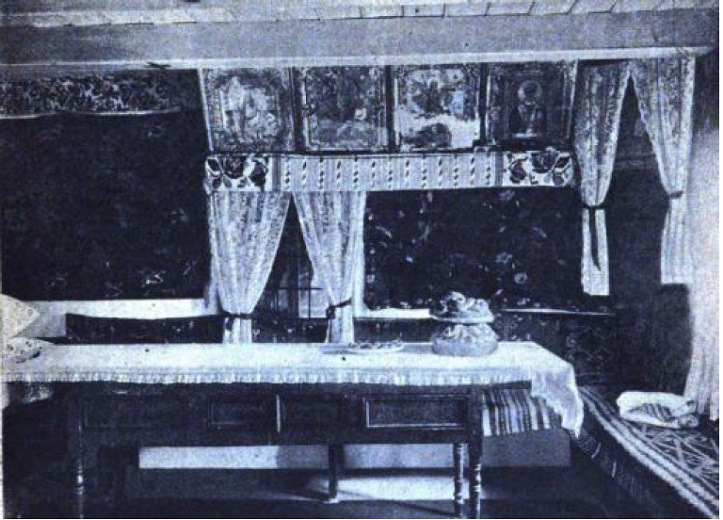

Зато в домашней обстановке этот простой народ пытался достигнуть возможной красоты, художественности и, пожалуй, комфорта. И я не знаю народа, который умел бы в этом отношении устроиться уютнее и, пожалуй, поэтичнее. Даже у бедных мужиков дом непременно разделяется на две половины; в одной помещается семья, другая, большая, cassa marе, для гостей. В последней вдоль стен лавки, крытые домотканными коврами из овечьей шерсти; над лавками, иногда до самого потолка, тоже ковры; на полу, глиняном или дощатом, опять ковры или толстое рядно.

Маленькие окна, иногда в одну—две шибки, задрапированы кисейными или ситцевыми занавесками. Стены и печь непременно выкрашены домашним способом, большей частью синими крапинками с красными лапками, иногда фигурно, вазончиками с цветами и узорами. В одном углу помещается сундук, сложенные ковры и подушки в белых наволочках до самого потолка. Это— dzestre, приданое невесты, которое заготовляется из года в год. В другом углу, против стола, образа, тоже задрапированные занавесками, и рядом—портреты Государя и Государыни. Я почти не видал избы, где бы не было их портретов, иногда даже по два и по три экземпляра совершенно однородных, то олеографических, то, большей частью, суздальской работы. А ниже их — целая картинная галлерея. Здесь и страшный суд, и «как мыши кота хоронили», и десятки других ярких лубочных картин. В комнате пахнет душистыми травами. Обыкновенно в потолки за балку накладываются пучки мяты, чибрика и других ароматических растений. На другой половине, где живут хозяева, хата убрана просто. В парадной половине—чистота идеальная. Клопов и в помине нет. Молдаванка десять раз на день моет, подметает и перетирает. О том, чтобы можно было, как, например, в Белоруссии, жить и спать в одной избе с телятами и свиньями, в грязи и среди полчищ клопов и тараканов, здесь никто даже понятия не имеет. Кажется, более чистоплотного народа, кроме разве немцев, трудно сыскать.

Маленькие окна, иногда в одну—две шибки, задрапированы кисейными или ситцевыми занавесками. Стены и печь непременно выкрашены домашним способом, большей частью синими крапинками с красными лапками, иногда фигурно, вазончиками с цветами и узорами. В одном углу помещается сундук, сложенные ковры и подушки в белых наволочках до самого потолка. Это— dzestre, приданое невесты, которое заготовляется из года в год. В другом углу, против стола, образа, тоже задрапированные занавесками, и рядом—портреты Государя и Государыни. Я почти не видал избы, где бы не было их портретов, иногда даже по два и по три экземпляра совершенно однородных, то олеографических, то, большей частью, суздальской работы. А ниже их — целая картинная галлерея. Здесь и страшный суд, и «как мыши кота хоронили», и десятки других ярких лубочных картин. В комнате пахнет душистыми травами. Обыкновенно в потолки за балку накладываются пучки мяты, чибрика и других ароматических растений. На другой половине, где живут хозяева, хата убрана просто. В парадной половине—чистота идеальная. Клопов и в помине нет. Молдаванка десять раз на день моет, подметает и перетирает. О том, чтобы можно было, как, например, в Белоруссии, жить и спать в одной избе с телятами и свиньями, в грязи и среди полчищ клопов и тараканов, здесь никто даже понятия не имеет. Кажется, более чистоплотного народа, кроме разве немцев, трудно сыскать.

По натуре молдаване спокойны и добродушны. В этом отношении между ними и малороссами большое сходство. Есть и ещe одна общая черта—беспечность.

Что касается лени, которая почему-то считается доминирующей особенностью в их характере, то ее, мне кажется, отрицает сама действительность. Со времени введения надела в Бессарабии, население в некоторых деревнях удвоилось и даже утроилось. Есть села, в которых две трети крестьян, не имея земли, арендуют ее. И, однако, безземельные живут не хуже, чем владеющиe наделом; у них такие же дома, полное хозяйство и рабочий скот. В молдавских деревнях мне почти не приходилось встречать нищих, кроме разве цыган. Правда, молдаванин не работает с натиском великоросса и его энергией или с усидчивостью и трудолюбием обездоленного белорусса. Природа слишком балует его. Убрал он с поля кукурузу, а к весне, не вспахав его, сеет овес или ячмень да только бороной поскребет землю; смотришь, а ячмень и уродил по двадцати четвертей с десятины. Кукурузы вдоволь, пшеницы—тоже, вино свое, чего-ж больше? Впрочем, в последнее время кризис, неурожайные годы да пьянство, которое все больше захватывает народ, стали подтачивать его благосостояние.

Есть у бессарабского молдаванина и еще одна очень характерная особенность: он необыкновенно миролюбив. Является ли это миролюбие признаком переутомления старой воинственной расы, которая, враждуя тысячелетия, почувствовала вдруг отвращение к войне и братоубийству, выработалось ли оно вследствии вынужденной пассивности под гнетом турецкого ига, но только нет у них воинственного задора и апломба. Это отнюдь не значит, что молдаване по натуре трусы. Напротив, вся история Молдавии полна выдающихся народных героев и героических страниц, на которых рядом с именами мужчин встречаются имена воинственных женщин. Среди бессарабских молдаван есть немало георгиевских кавалеров. В войске они пользуются репутацией лихих кавалеристов.

Бессарабия присоединена к России восемьдесят с небольшим лет. Изо всех окраин это чуть ли не единственная, которая не стоила русскому народу ни капли крови (я говорю о времени её присоединения, не касаясь части Бессарабии, отнятой у России и затем вновь завоеванной). И за все эти восемьдесят лет бессарабские молдаване, даже в такие тяжелые для России минуты, как 1853—1855 года, не проявляли никакой враждебности и сепаратистских тенденций.

Напротив, они любят русских и гордятся, что слились с могучей Россией. Они охотно посылают в школы своих детей, и в Бессарабии все школы, и министерские, и земские, переполнены молдавской детворой. Молодежь даже не без гордости идет в солдаты и, возвращаясь домой, говорит по-русски, хотя и ломанным языком.

В Бессарабии никогда не было рабов и крепостного права; но народ изведал весь гнет барщины и десятины, или «дежмы». Только с получением надела и отменой барщины он ожил и зажил спокойно.

Высшие классы в Бессарабии давно слились с Россией. Реформы шестидесятых годов нашли в среде бессарабской молодежи, получавшей образование в русских университетах, выдающихся деятелей. Благодаря этому, бессарабское земство завоевало себе видное положение среди других земств даже с чисто-русским элементом. Но и бессарабское дворянство, после освобождения крестьян, пережило тяжелую эпоху оскудения, когда «чумазый» завоеватель стал вытеснять его. Здесь его роль исполнили не российске Разуваевы и Колупаевы, а целая толпа пришлых людей, хлынувших каким-то потоком калифорнийских золотоискателей и начавших безбожно эксплуатировать эту богатую окраину. Уже в начале шестидесятых годов рядом с евреями на землю сели греки, которые раньше занимались здесь преимущественно торговлей; затем появились полчища австрийских армян — и этот плодородный край был предоставлен на расхищение чуждым России пришельцам, разным проходимцам, наводнявшим его фальшивыми ассигнациями и начинавшим с этого свое обогащение, чтобы затем вытеснить коренной помещичий элемент, связанный интересами и с землей, и с народом, и с Россией. Одно имение за другим вылетало в трубу. Старинные дворянские фамилии беднели, а на пепелище дворянских гнезд вырастали миллионные состояния темных личностей, разных евреев, греков и армян. Хозяйство велось хищнически. Сразу засевалось каких – нибудь пять – шесть тысяч десятин одной пшеницы, расстилавшейся сплошным ковром на десяток верст. Восемь паровых молотилок по несколько месяцев работали беспрерывно, чтобы вымолотить такую массу хлеба. Это был миллионный капитал, и в иные годы он вдруг, в два три дня засухи, сгорал.

Молдаване смотрели на смену людей в барской усадьбе, почесывая затылок. Прежний «боер», какой-нибудь Исаческо, Боереско или Домати был ближе к нему, больше входил в его положение, наконец—это был свой; теперешний боер—Срул Мошкельзон, Карапет Агоп или грек Панаити— совсём чужды ему; он видал их за стойкой в шинке, они с этого начали; теперь ему приходится ломать пред ними шапку, говорить им «барин», зная в то же время, что они его не пощадят и выжмут все соки. Молдаванин остался в стороне от своего нового барина — и нигде, может-быть, нет большей пропасти между барской усадьбой и деревней, между помещиком и крестьянами, как здесь.

Паром причаливает к берегу. Экипаж катится по извилистым улицам, мимо садов и уютных белых домиков. Староста и сотский, заслышав звонок, выходят навстречу и кланяются. Крестьяне, сидящие на пристбах, встают и тоже кланяются.

В средине села, у одного из домиков, праздничная толпа. Девушки—в пестрых платках и платьях, парни—в новых сюртуках, шляпах и сапогах с высокими, сложенными гармонией голенищами. Это «джёк», деревенский бал. Музыканты цыгане сидят на «пристбе». Один играет на «кобзе», другой на скрипке, третий на кларнете, четвертый, должно-быть из отставных трубачей, на баритоне. Молдаване очень любят танцы. Не только зимой, но даже летом по праздникам парни в складчину нанимают музыку и задают своим «фатам» (девушкам) бал. Трепак уже очень недурно отплясывают некоторые «солисты». Национальный танец—«хора». Парни и девки, взявшись за руки, составляют круг и медленно, плавно, слегка приседая в такт, движутся то направо, то налево, выделывая особенные па. Это парадный и церемониальный танец, танец для всех возрастов, вроде полонеза. Из легких—очень живой танец «руссаска», т.-е. русский, похожий на польку, и болгарский—бравурный и чрезвычайно оригинальный. Но самый эффектный, полный грации и красоты, настояицй хореографический шедевр, это—urma dracului, «чертов след». Его очень хорошо танцуют припрутские молдаване. Девушки в нем не участвуют. Парни, выстроившись в ряд в своих живописных костюмах, левой рукой обнимают соседа, а правой держатся за пояс другого соседа,—и вся эта живая стена быстро движется то в одну, то в другую сторону, выделывая дружно в такте какие-то замысловатые выкрутасы ногами, то сразу падая на одно колено, то ударяя ногой, то снимая баранью шапку и бросая ее оземь с ухарством и вызовом. Совсем какой-то балет.

У молдаван, как и у малороссов, устраиваются вечеринки. Это—зимний клуб молодежи, в котором обыкновенно парни избирают будущих подруг жизни, девушки сидятъ за работой, парни что-нибудь поют или разсказывают. Иногда засиживаются далеко за полночь, слушая рассказы из далекого прошлого, из времен турецкого гнета. Вечеринки, посиделки и молдавские – sedzetoarе, совершенно почти сходные, создались при разном складе национального быта и темперамента. Народ—везде народ. Там, где человек находится в непосредственном единении с природой и где его душа вырабатывается под ее стихийным дыханием, он почти всегда создает одни и те же элементарные формы для общения с ближними и удовлетворения духовных потребностей. И здесь народная поэзия полна наивного суеверия, народные былины и сказки—легендарных богатырей и могучих витязей, являющихся идеалом героев, в которых народ воплощал свои мечты. Молдаване так же музыкальны, как и малороссы, но их песни более заунывны и монотонны.

Экипаж, громыхая рессорами, выезжает на гору. Днестр и Залучаны уже внизу. Предо мной разворачивается холмистая бессарабская степь, вся устланная то зелеными коврами озимей, то полосами кукурузы, то выжатыми нивами с желтой щеткой соломы. Чем дальше от Днестра, тем реже на горизонте виднеются каемки леса, и наконец он совсем исчезает. Куда не оглянешься, холмы и невысокие горы, подпирающие волнистой линией края неба. Изредка в долине у пруда выглянет, точно оазис, село—и снова степь, и снова ковер озимей, за которым вдруг вырастает господский ток. Длинные скирды с пшеницей выстроились в два – три ряда точно домики. Подле них целая гора золотистой соломы, пирамида «стодолы», крытого соломой амбара, в который ссыпается зерно, локомобиль с высокой черной трубой и кирпичный корпус молотилки.

Вечером останавливаюсь на ночлег в одном из попутных сел, раскинувшихся вдоль Реута, притока Днестра. Глубокая тишина степи. Мирную деревню все глубже охватывает дремота. Кое-где в окнах светится огонек. Над улицей стелется тонкая пелена дыма. Пахнет кизяком. Он сложен кубиками и пирамидками вдоль забора. Из хлевов и овчарен доносится блеянье овец, иногда слышен далекий лай собак.

На «касса ди обшти» – (квартира, которая обязательно в каждом селе отводится для должностных лиц), где я остановился, суетливая хозяйка наставляет самовар и готовит постель из целого вороха подушек. Во дворе, у небольшого костра, сидит хозяин, сыновья его и две дочки. Над костром, на треножнике, котелок. В нем клокочет канареечного цвета маисовая каша. Это варится мамалыга. Одна из дочерей приготовляет тут же низкий круглый столик, покрывает его скатертью, кладет на него борщ и миску с «брындзой» (овечий сыр), потом опрокидывает котелок с мамалыгой; она вываливается на скатерть точно бабка из формы.

Мой кучер и вся семья садятся на землю вокруг стола и ужинают. Пламя костра освещает их здоровые фигуры, от которых веет глубоким покоем простых душ с чистой совестью. Над ними, точно черный бархат, вышитый блестками, раскинулось темное звездное небо.

Тишина становится еще больше, мир, в который погрузилась природа, еще глубже. Только порой безмолвие нарушают меланхолические переливы звонка, вздрагивающего вдруг на дышле фаэтона.

21-е сентября.

Вдали, на окраине степи, снова показываются скалистые берега Днестра. Экипаж выезжает на сорокское шоссе, сползающее извилистой лентой в долину, по которой змеится река. Слева, по бокам глубокого оврага, лепится село, справа лес. Над Днестром выдвигается совсем отвесная, неприступная глыба белого камня. В ней темнеет продолговатое отверстие в виде дверей. Это высеченная в скале келья какого-то схимника. По Днестру встречается очень много таких келий и даже монастырей, вырубленных в неприступных скалах. Когда-то там скрывались от турецких гонений христиане.

У реки шоссе круто поворачивает на север. Фаэтон грохочет по Бекирову мосту (название, оставшееся еще со времен турок) и катится по узкой ленте дороги над самым Днестром. На подольском берегу, на огромной покатой площади раскинулось местечко Цекиновка. Слева над шоссе высятся шпалеры зеленых гор в скалах и виноградниках. Впереди разворачивается панорама Сорок с седой массой круглой пятибашенной генуэзской крепости, грозно выдвинувшейся над зеркальной гладью реки.

Город небольшой, но очень живописный. Днестр, изогнувшись, вдался в бессарабскую сторону. Он кажется каким-то гигантским серпом, положенным на дно зеленой корзины. По бокам этой корзины в садах и виноградниках раскинулся амфитеатром город, у суровых стен крепости теснятся, точно пигмеи, кубики домов, обступив ее густой толпой и разворачиваясь дальше, по берегу, стройными рядами вдоль нескольких улиц.

На горах разбросаны дачи. Леса и сады уже зарумянились пурпуром дикого винограда и пунцовыми букетами кустарника.

Город—как любой уездный город западной России, где половину населения составляет еврейский элемент. При въезде— дома то каменные, то валькованные, большей частью одноэтажные, выстроились особняками вдоль главных улиц и будто подсматривают один за другим своими окнами. В центре—базарная площадь и непременно тюремный замок, а дальше—торговая улица со скученными еврейскими лавками, в которых местные Мюры и Мерилизы, Симхи и Мордки, снабжают весь уезд, начиная бомондом и кончая крестьянами, всем, чем хотите, с примесью брака варшавских, лодзинских и белостокских фабрик. Замечательно, что в Сороках, при пятнадцатитысячном населении, нет ни одной христианской лавки. Буквально—ни одной. Гостиница, куда я заезжаю, — на площади; она немножко получше рогачевскаго «Золотого Якоря» и много хуже гостиницы «Франция» в Петровске-Дагестанском. Там номера с видом на Каспийское море, здесь — на тюрьму и базар. Площадь загромождена подводами, возами, запряженными волами, и «каруцами» (повозками). Молдаване и молдаванки плывут густой, шумной толпой по площади. Народ все здоровый, сильный, с загорелыми, кирпичными лицами.

Отправляюсь в клуб. Он у самого берега Днестра. Здесь нахожу компанио знакомых: несколько офицеров – вознесенцев, нескольо земцев.

Идет оживленный разговор о пеллагре.

Докторъ В. П. Кожухарев любезно снабжает меня экземпляром составленной им брошюры об этой болезни. Издана она на счет земства для распространения в народе.

Вот кое-какие сведения об этом новом биче, грозящем разразиться в целое народное бедствие на юге.

Пеллагра была обнаружена в Испании еще в прошлом веке; затем она быстро распространилась по Италии, позже—во Франции, Румынии, Австрии и Новороссии. В течении ста лет болезнь продолжала развиваться, особенно в Италии, где в 1881 году насчитывалось 104.067 больных.

В Бессарабии она появилась впервые в 1885 году, причем заболевших было всего 54 человека; а в 1893 году их было уже до 3.500 человек.

Поражает пеллагра преимущественно сельское население. Этиология ее пока не вполне выяснена. Предполагают, что главная причина болезни кроется в отравлении ядовитыми веществами, развивающимися в испорченной кукурузе, благодаря особому микроскопическому грибку—bacterium maidis.

Болезнь развивается ранней весной, продолжается все лето и исчезает к зиме. Симптомы—головные боли, лихорадка, а затем оконечности начинают припухать и кожа на них шелушится. Пораженные места темнеют, трескаются, покрываются пузырями и изъязвляются. В следующем году болезнь, иногда затягивающаяся на 10—15 лет, становится интенсивнее, поражая у некоторых больных мозг и вызывая умопомешательство.

К брошюре доктора Кожухарева приложен портрет одного пеллагрика. Нос и руки его покрыты узловатыми бугорками; кожа имеет вид чешуи крокодила.

Среди земцев, принимающих участие в разговоре о мерах для предупреждения развития пеллагры, есть два – три человека с великорусскими фамилиями, несколько—с молдавскими и польскими. Один из поляков, владелец крупных имений в Бессарабии,—выдающийся земский деятель, энергично работающий на общественную пользу.

Вспоминается Северо-Западный край, поездка по Днепру, пан Стась… И даже как-то не хочется верить, что тот самый поляк, который там будирует, сторонясь русского дела, здесь, на окраине, с таким увлечением отдается ему, внося и свою лепту просвещенного человека в культурную работу русского государства для общего блага, не задаваясь вопросом, кто будет пользоваться этим благом—католик или православный, великоросс, поляк или молдаванин, и довольствуясь сознанием, что оно полезно ближнему человеку, какова бы ни была его национальная вывеска.

Павел Александрович Крушеван, „Что такое Россия? Путевые заметки”

МОСКВА, Типо-литография Высочайше утвержденного Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°, 1896, с. 318-328.